- DE

Anmelden

- Saalauktionen

- Vergangene Auktionen

- Weiteres

- Kornfeld heute

- Geschichte des Hauses

- Informationen

Münchenbuchsee bei Bern 1879 - 1940 Muralto

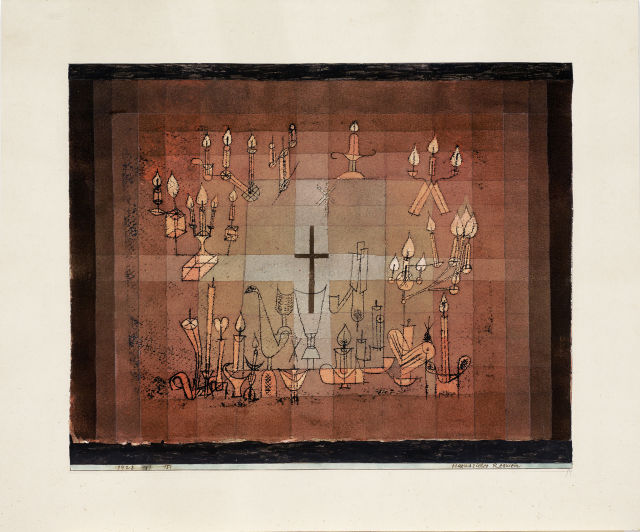

1923 - Werknummer 1923.151

Ölpause, Bleistift und Aquarell

32,4x39,8 cm, Darstellung mit Schrift; 42,7x50,7 cm, Unterlagekarton

Unten in der Mitte rechts vom Künstler in Feder in Tusche signiert "Klee", oberhalb des Abschlussstriches datiert, bezeichnet und betitelt "1923 151 151 Haeusliches Requiem"

Catalogue raisonné, Paul Klee, Band 4, Werke 1923-1926, Bern 2000,

Lily Klee, Bern (1940-1946)

Klee-Gesellschaft, Bern (1946-wohl 1950)

Werner Allenbach, Bern (bis 1957)

Galerie Berggruen & Cie, Paris (1957)

Bernhard und Margrit Sprengel, Hannover (1957-1968)

Galerie Rosengart, Luzern, dort 1968 angekauft für

Privatsammlung Schweiz

Will Grohmann, Paul Klee 1923/24, in: Der Cicerone, 16. Jg., Heft 17, 1924, pag. 795, reprod.

Hans-Friedrich Geist, Paul Klee, Hamburg 1948, pag. 30

Anna Maria Ehrmann-Schindlbeck/Maria Schmid/Franz-Joachim Verspohl, Paul Klee in Jena 1924, Stadtmuseum Göhre, Jena 1999, Ausstellungskatalog, pag. 74, reprod.

Heinrich Klotz, Neuzeit und Moderne 1750-2000, Geschichte der deutschen Kunst, Band 3, München 2000, pag. 276

Ulrich Krempel, Klees Emigration und ihr Reflex in der Sammlung Sprengel, in: Ausstellungskatalog Riehen/Hannover 2003/2004, pag. 40

Zürich 1942, Kunsthaus Zürich, Allianz, Vereinigung moderner Schweizer Künstler,

London 1962, Marlborough Fine Art Ltd., Painters of the Bauhaus,

Hamburg 1963, Kunstverein, Meister des Aquarells aus der deutschen Kunst des 20. Jahrhunderts,

Berlin 1964, Akademie der Künste/Haus am Waldsee, Deutscher Künstlerbund 1904 bis zum Verbot 1936,

Hannover 1965, Kunstverein Hannover, Kestner-Gesellschaft, Niedersächsisches Landesmuseum, Sammlung Sprengel,

London 1966, Marlborough Fine Art Ltd., Paul Klee,

Luzern 1988, Kunstmuseum, Von Matisse bis Picasso, Hommage an Siegfried Rosengart,

Balingen 2001, Stadthalle, Paul Klee. Jahre der Meisterschaft 1917-1933,

Auf beige-grauem Unterlagekarton, Spuren alter Montagen, feinste, kaum sichtbare Fleckchen. Farbfrisch und in tadelloser Gesamterhaltung

Im Oktober 1920 wird Paul Klee von Walter Gropius als Meister an das Staatliche Bauhaus in Weimar berufen und beginnt dort seine Lehrtätigkeit im Januar 1921. Weitere Meister sind Feininger, Itten, Marcks, Schlemmer und 1922 kommt auch noch Kandinsky dazu, mit dem Klee bereits aus der frühen Münchner Zeit bekannt ist

Es sind sehr fruchtbare Jahre; im Februar 1923 veranstaltet die Nationalgalerie in Berlin im Kronprinzenpalais eine mit 270 Werken wichtige Einzelausstellung

Im Jahr 1923 verstirbt Klees Schwiegervater Ludwig Stumpf. Ist das "Haeusliche Requiem" allenfalls ein Beileidsgeschenk des Künstlers an seine Ehefrau Lily Klee? Auf alle Fälle verbleibt das schöne Blatt bis zu Lilys Tod 1946 in Familienbesitz. Das grossformatige Aquarell widerspiegelt eindrücklich Klees Können, es ist ein kompositorisches Meisterwerk mit sich zum Kreuz hin aufhellenden Farbabstufungen. Der Bildraum scheint von den Kerzen und Lämpchen gegen das Zentrum hin beleuchtet zu sein, was fast einen plastisch-dreidimensionalen Effekt erzeugt. Ein äusserst gehaltvolles Werk, liebevoll ausgearbeitet